Показать все падежи в русском языке. Падежи и падежные формы имён существительных. Основные значения падежей

"Иван родил девчонку, велел тащить пелёнку" - многим знакома эта простая мнемоническая подсказка для запоминания названий падежей русского языка. В программу школы входит изучение шести основных падежей: именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и предложного.

Не многие знают, что на самом деле падежей в нашем языке несколько больше. Учёные выделяют ещё 9 в дополнение к имеющимся. Многие из них считаются устаревшими, но мы привычно употребляем их и в современной речи. В этой статье вы прочтёте как о знакомых вам падежах, правилах их употребления и различиях, так и об остальных, и узнаете, куда они подевались в процессе развития языка.

Чему учат в школе

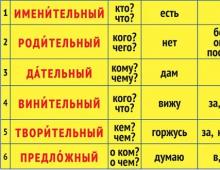

В современном русском языке учёные выделяют 6 падежей. В современной русистике принят так называемый вопросный метод определения падежей, при котором к требуемому слову задаётся вопрос (кто? о ком? чем? и т. д.). В зависимости от этого вопроса и определяется, в каком же падеже использовано существительное.

Этот способ, хоть и достаточно простой для носителя языка, является довольно спорным. В частности потому, что он не позволяет с лёгкостью просклонять имя по падежам, например, иностранцам, изучающим русский, так как опирается на метаязыковую способность поставить правильный вопрос. Человек, не являющийся носителем языка, а только изучающий его, не сразу поймёт, почему, скажем, к существительному «книгой» задаётся вопрос «чем?», а не, скажем, «о чём?». Также этот способ не поможет разграничить падежные формы, к которым задаются одинаковые вопросы. Тем не менее, для школьников-носителей этот способ вполне приемлем.

Вопросы падежей. Как определить падеж вопросным методом?

Различают прямые падежи имён и косвенные. В русском прямой падеж только один - именительный. Хотя некоторые филологи относят и винительный к прямым падежам. Общеупотребительная теория языка на текущий момент с этим пока не согласилась Таким образом, косвенные падежи - все остальные, от родительного до предложного, а также устаревшие падежи.

- Именительный падеж - кто? что? - Котик вышел из комнаты.

- Родительный падеж - (нет) кого? (нет) чего? - преимущественно определяет родство либо принадлежность. Это миска котика.

- Дательный падеж - (дать) кому? (дать) чему? - определяет «получателя» или конечную точку, на которую направлено действие. Дай котику поесть.

- Винительный падеж - (виню) кого? (виню) что? - обозначает объект, с которым производится действие. Я глажу котика.

- Творительный падеж - (творю) кем? (творю) чем? - определяет инструмент, с помощью которого производится действие. Ваза разбита котиком.

- Предложный падеж - (думаю) о ком? (думаю) о чём? - О котике написали книгу.

Утраченные падежи

- Местный падеж (иначе называется «второй предложный») - указывает на место, где находится предмет. Например: (где?) дома, (куда?) домой. Большая часть существительных утратила эту форму, точнее, она слилась с творительным либо предложным падежом. Но есть и существительные, у которых эта форма осталась и используется. Например: «в тени» /ударение на последний слог/, в отличие от «о тени» /ударение на первый слог/.

- Звательный падеж - его мы знаем по таким словам как «Боже», «отче». То есть, характерен он для старорусских и библейских текстов. В современном языке эта форма зачастую выглядит так: «Ань, пойди сюда!», или «Мам, тебя папа зовёт». Что интересно, во многих родственных славянских языках эта форма жива и активно используется. Например, в болгарском: «госпожо, господине»; в украинском: «пане».

- Разделительный (количественно-отделительный) падеж - разновидность родительного. “Съешь ещё этих мягких французских булок да выпей же чаю” - здесь имена «булок» и «чаю» употреблены именно в разделительном падеже. Мы не можем сказать «булки» и «чая», это будет грамматически некорректно. Точно так же: «выпить кефиру» (не «кефира»), «задать перцу» (не «перца»).

- Лишительный падеж - одна из разновидностей винительного. Используется исключительно с отрицанием: «не иметь права» (не «право», как было бы логично просклонять по винительному падежу это слово).

- Ждательный падеж - «ожидать письма», однако «ждать папу». Сейчас этот падеж утрачен, и считается, что с глаголом «ждать», «ожидать» используются существительные как в родительном («письма»), так и в винительном («папу»).

- Превратительный (включительный) падеж - сейчас слит с винительным. Но до сих пор употребляется в таких случаях: «взять в мужья», «выйти в люди», «продвигать в директоры», «годится в солдаты». То есть, это форма, которая отвечает на вопрос, «положенный» винительному падежу, но совпадает с множественным числом именительного.

Таким образом, мы видим, что стандартного вопросного метода определения падежа недостаточно, потому что, например, для винительного падежа ни одного уникального характеризующего вопроса не существует, у предложного падежа тот вопрос, который его характеризует, зависит от предлога перед существительным в предложении, а, например, для звательного падежа вообще никаких вопросов нет.

Падежи и склонения

В русском языке существительные различают по типам склонения - их три. Просклонять существительное можно по родам (женский-мужской: волк-волчица), по числам (единственное-множественное: волк-волки), по падежам (волк-волка-волку и т. д.).

- Существительные 1 склонения. Включают в себя имена женского рода, мужского рода и общего рода, оканчивающиеся на -а/-я в номинативе (И.п.) единственного числа: жена, юноша, слуга;

- Существительные 2 склонения. Включают имена мужского рода и среднего с нулевым окончанием либо оканчивающиеся на -о/-е в номинативе единственного числа: солдат, яблоко, лето, товар;

- Существительные 3 склонения. Включают имена женского рода, оканчивающиеся на -ь в номинативе единственного числа: дочь, речь, ночь.

Существительное будет изменяться по падежам согласно своему типу склонения. Существуют таблицы падежных окончаний для каждого типа склонения.

Падежи других частей речи

Не только существительное, но и другие части речи в русском языке склоняются по падежам. Рассмотрим их вкратце.

Падежи прилагательных

Падеж имени прилагательного соответствует падежу существительного, с которым оно согласовано. Прилагательные тоже должны отвечать на определённые вопросы:

- В именительном падеже - «какой?», «чей?»

- В родительном - «какого?», «чьего?»

- В дательном - «какому?», «чьему?»

- В винительном - «какого?», «чьего?»

- В творительном - «каким?», «чьим?»

- В предложном - «каком?», «чьём?»

Имена числительные тоже склоняются по падежам. Правила к ним применяются такие же, как и к существительным. Но есть одна ошибка, которую допускают очень многие.

Нужно иметь в виду, что при склонении количественных числительных следует изменять все слова и части сложных слов (320 - трёхста двадцати, тремястами двадцатью). Склоняя же порядковые числительные, достаточно изменить только последнее слово (1153 - тысяча сто пятьдесят третьему, тысяча сто пятьдесят третьим).

Падежи местоимений

Последняя часть речи, которая склоняется в русском языке - местоимение. Все местоимения склоняются, изменяются по родам и числам, согласуясь с определяемым именем существительным, если оно присутствует или подразумевается.

Не только русский язык имеет сложную падежную систему. Например, в финском языке выделяется 16 падежей, в венгерском - 25 (зато в нём нет ни одного предлога - все предлоги выражены падежными словоформами). А в табасаранском языке существует аж 44 падежа!

Падежи в иностранных языках

Падежи в иностранных языках Даже в английском существует падежная система, хотя мы и привыкли считать что падежей в английском языке в привычном нам понимании нет. Тем не менее, англичане активно пользуются притяжательным падежом. Образуется он с помощью окончания «-"s»: Mommy"s, cat"s, Polly"s. В русском языке он когда-то тоже был, а сейчас остался только в адъективированном виде - мамин, дочкин.

А ещё в некоторых языках, например, в немецком, существуют падежи глагола. В русском же языке глаголы просто употребляются с предлогами.

Творительный падеж употребляется как в приименной (с существительным), так и в приглагольной (с глаголом) позиции. Интересно, что существительные в творительном падеже могут иметь разные значения, которые подробно описаны здесь. В статье приведены способы определения творительного падежа с примерами, дан список наиболее распространенных предлогов.

Что такое творительный падеж?

Творительный падеж в русском языке – косвенный падеж, выражающий субъектное, объектное, определительное и обстоятельственное значения. Творительный падеж отвечает на вопросы – Кем? Чем?, может употребляться в приглагольной либо приименной позициях.

Примеры существительных в творительном падеже : горжусь дочерью , наслаждаются искусством , зажечь спичкой , написано учеником , стоять боком , идти колоннами , быть кассиром .

Как определить творительный падеж?

Чтобы узнать падеж существительного, к слову необходимо поставить вопросы творительного падежа (Кем? Чем?) , а также выделить у существительного падежное окончание.

Падежные окончания Т. п. представлены в таблице.

| Склонение | Ед. число | Мн. число | ||

| 1 склонение | -ой (-ей), | Улыбкой

, улыбкою

,

Статуей , статуею , Сладкоежкой , сладкоежкою , Дядей , дядею |

-ами (-ями), | Улыбками

,

Статуями , Сладкоежками , Дядями |

| 2 склонение | -ом (ем) | Пряником

,

Роялем

, Хранилищем |

Пряниками

,

Роялями

, Хранилищами |

|

| 3 склонение | -ю | Лошадью

,

Печалью |

Лошадями

, лошадьми

,

Печалями |

|

| Разносклоняемые | -ей, -ею, -ем | Дитятей

, дитятею

,

Путем , Знаменем |

Детьми

,

Путями , Знаменами |

|

Обратите внимание . В форме творительного падежа множественного числа существительные всех склонений имеют одинаковые окончания. Исключение – разносклоняемое существительное «дитя» и некоторые дополнительные формы Т. п. существительных третьего склонения.

Значение имен существительных в творительном падеже

В словосочетаниях и предложениях существительные в творительном падеже могут иметь различные значения:

ТОП-5 статей которые читают вместе с этой

- Субъектное (гвоздь забили молотком, ошибка допущена сотрудником) ;

- Объектное (восхищаться музыкой, обладать навыками) ;

- Определительное (чистка пылесосом, она была неумехой) ;

- Обстоятельственное (чертить карандашом, указать линейкой, работать вечерами, создавать командой, петь альтом) .

Предлоги творительного падежа

Существительные в творительном падеже употребляются как в качестве прямого дополнения (украсить узором, говорить басом) , так и с предлогами (стоять перед домом, пролететь над морем) . С существительными в Т. п. употребляются предлоги – за, перед, под (подо), с (со), над, меж, между .

Примеры существительных в творительном падеже с предлогами

: гулять под дождем

, блюдце под чашкой

, видно за облаками

, нести за спиной

, спор между учениками

, тропинка

→ Существительные: основные значения падежей

Основные значения падежей

Основные значения падежей имен существительных в русском языке; основные предлоги падежей.

Падеж – форма изменения слова при . В русском языке шесть падежей:

- Именительный (И.). . . . кто?что?

- Родительный (Р.). . . .. . кого?чего?

- Дательный (Д.). . . . . . . . .кому?чему?

- Винительный (В.). . . .. . кого?что?

- Творительный (Т.) . .. . . . кем?чем?

- Предложный (П.) .. . . . . о ком?о чём?

Родительный падеж, зависимый от существительных, обозначает:

- принадлежность: комната

сестры

, книга товарища

, стихотворение Пушкина

;

- определительные отношения: запах цветов

, свет луны

, центр го

рода

, лист книги

, рука

человека

;

- действующее лицо (после отглагольных существительных): выступление артиста

(ср. артист выступает), приезд делега

тов

;

- объект действия (после отглагольных существительных): решение задачи

, чтение книги

(ср. решать задачу, читать книгу);

- вещество, мера которого определяется: стакан воды

, литр молока

, килограмм сахару

.

Родительный падеж употребляется после количественных

числительных (два ученика, 5 тетрадей, 50

лет

), после слов, обозначающих неопределённое количество (много машин, мало сил, несколько метров, сколько

человек

и т. п.), и после прилагательных в сравнительной степени (выше дерева, белее снега

).

Родительный падеж, зависимый от глаголов, обозначает прямой

объект при переходном глаголе с отрицанием: не

сказа

л правды

, не получи

л письма

(ср. сказал правду, получил письмо

-

винительный падеж) - или предмет, на который действие направлено частично: налить воды

, выпить молока

(т. е. немного; ср. выпить молоко

, т. е.

всё); употребляется после глаголов «бояться» (собаки

), «добиваться» (цели

),

«избегать» (простуды

), «лишаться» (надежды

) и т. п., а также в безличных

предложениях после глаголов «не было», «не будет» и после слова «нет»: не было (нет) бумаги, не будет времени.

Родительный падеж употребляется для обозначения даты, когда

указывается точное число: он вернулся

десятого мая, она родилась пе

рвого

сентября тысяча девятьсот сорокового года

(ср. предложный падеж).

Дательный падеж

,

зависимый от глаголов и некоторых, преимущественно отглагольных,

существительных, обозначает косвенный объект действия: верить людям

, помогать товарищу

, писать брату

(ср. писать письмо

- прямой объект). При предикативных наречиях и глаголах в

безличном предложении дательный падеж указывает на логический субъект действия:

мне

грустно, ему

не спалось

(т. е. он не мог спать).

Винительный падеж

(без предлога) употребляется для обозначения прямого дополнения (прямого объекта)

после переходных глаголов: вижу де

рево

, пишу письмо

, встречаю товарища

(ср. родительный падеж).

- орудие действия: ударить (уда р) палкой , писать карандашом ;

- способ действия, сравнение, время, место: говорить гро мким голосом , петь соловьём (как соловей), прие хать ранней весной , идти лесом ;

- логический субъект в страдательном или безличном обороте: дом строится рабочими (ср. рабочие стро ят дом ), берёзу повалило ве тром (ср. ве тер повалил берёзу );

- часть составного сказуемого при глаголах «быть», «стать», «становиться», «делаться», «казаться», «являться» и т. п.: он был студентом , он стал инженером , мальчик становится взрослым ;

- употребляется после глаголов «владеть» (до мом ), «руководить» (группой ), «управлять» (производством ), «заниматься» (чте нием ) и др.

Предлоги русских падежей:

Родительный, дательный, винительный, творительный падежи могут

употребляться с предлогами; наиболее употребительные предлоги

:- с родительным падежом - «без», «для», «до», «из», «из-за», «от», «с», «у»,

- с дательным падежом - «к», «по»,

- с винительным падежом - «в», «за», «на», «под», «про», «через»,

- с творительным падежом - «за», «над», «под», «перед», «с».

Предложный падеж выступает после глаголов и некоторых существительных, употребляется только с предлогами и обозначает:

- предмет речи, мысли и т. п. (с предлогом «о», «об», «обо»): говорить (разгово р) о литературе, думать о дела х, узнать об отъезде ;

- место, время (с предлогами «в»,«на», «при»): учиться (учёба) в институте, быть на севере, жить при школе (ср. сад при шко ле ), в прошлом году, на этой неделе .

Предложный падеж употребляется для указания даты

, когда

обозначается лишь год, но не указывается

месяц и число (ср. родительный падеж): Пушкин родился в

тысяча семьсот девяносто девятом году

.

Если указывается месяц и год, но не указывается число, для

обозначения месяца употребляется предложный падеж, а название года ставится в родительном падеже:

...в мае тысяча девятьсот семидесятого

.

- Перейти к разделу: Существительные: ← Падежи →

Ни одно слово русского языка в предложении не может существовать самостоятельно. Для того чтобы высказывание имело смысл, в нем должна быть связь между всеми его частями. Именно эта связь называется синтаксической, которая образуется при помощи падежной системы русского языка. Всего таких падежей десять, но в школе учат шесть, а вот в простой речи они используются все в полном объеме, хотя и имеют спорный падежный статус.

Роль падежей

Как образуется связь слов в предложении? Какие части речи склоняются? Как образуются новые формы слова? Как поставить вопросы между членами предложения? Каковы падежные вопросы и других частей речи? Эти и многие другие темы, касающиеся данного раздела русского языка, преподают в школах, начиная с третьего класса. В русском языке изменяются, или склоняются по падежам, такие части речи: существительное, местоимение, прилагательное и числительное. Причем выражается это в изменении окончания. А для того чтобы определить падеж любого из слов, к нему ставят падежный вопрос.

На самом деле научиться разбираться в этой теме совсем не сложно. Для этого детям предлагают интересные и даже смешные стишки, каждое слово которых начинается с заглавной буквы списка падежей. Например: Иван Родил Девчонку Велел Тащить Пеленку.

Падежная система русского языка

В зависимости от выполняемых функций существительное может изменяться по падежам. Этот процесс называют склонением, и именно благодаря ему у слов в предложении есть и связь между собой. Иначе бы это был лишь перечень словарного запаса. Вот падежные вопросы русского языка, которые определяют роль существительного в предложении:

Именительный, или Им. п.- мастер, дом - кто? что?

Родительный, или Р. п. - мастера, дома - кого? чего?

Дательный, или Д. п. - мастеру, дому - кому? чему?

Винительный, или В. п. - мастера, дом - кого? что?

Творительный, или Т. п. - мастером, домом - кем? чем?

Предложный, или П. п.- о мастере, о доме - о ком? о чем?

Все падежи, кроме именительного, имеют название "косвенные" и могут быть употреблены с предлогом и без него (именно эта служит для уточнения значения слова). Исключением здесь выступает лишь предложный падеж, который один из всего списка употребляется исключительно с предлогом.

Знакомство школьников с этой системой начинается каждый раз по одной схеме: сначала детям предлагают методом подбора определить падежный вопрос, после озвучивают название падежа, и в завершение роль слова в предложении, а именно каким членом предложения оно является, главным или второстепенным.

Именительный падеж

Основная отличительная черта здесь в том, что слово в единственном числе в именительном падеже всегда является начальной формой. В предложении же, будь то единственное или такие слова всегда выступают в роли грамматической основы, а именно подлежащего.

Например: «Мальчик (падежный вопрос - кто?) идет (что делает?) в школу». Здесь словосочетание «мальчик идет» является грамматической основой, а слово «мальчик» стоит в именительном падеже.

А вот составить подобное предложение, где подлежащее будет не в именительном падеже, просто невозможно.

Родительный падеж

Большую трудность тут составляет то, что таблица падежных вопросов имеет схожие вопросительные слова, в частности это касается родительного и И тут на помощь приходят предлоги. Так, предлоги «без», «у», «до», «от», «из», «для» используются лишь со словами в Р. п. Как правило, они входят в сам вопрос.

Например:

- «Ходит без тапочек (без чего?)».

- «Суп из рыбы (из чего?)».

- «Девочка шла от бабушки (от кого?)».

Дательный падеж

Здесь определение формы слова немного проще, но тут присутствуют и падежный, и смысловой вопросы. Что это значит?

Например: «Дети скачут по коридору (по чему? - падежный вопрос; где? - смысловой)».

Очень важно различать эти потому как, используя смысловую форму, не удастся правильно определить падеж.

Стоит также отметить, что предлог «к» употребляется лишь с Д. п., в то время как «по» может встречаться и с В. п., и с Д. п., и с П. п.

Винительный падеж

С этой падежной формой также могут возникнуть некоторые сложности из-за определяющих его вопросов. Потому как они схожи с именительным и дательным падежами.

Для примера можно взять интересное предложение, которое звучит так:

«Мышь увидела мышь». - Речь тут идет о мыши, которая увидела мышь, однако какое из слов будет подлежащим? Если дополнить это предложение, то получим: «Мышь увидела мышь, курицу и утку». Сразу становится понятно, какое из слов является частью грамматической основы. Именно поэтому в русском языке чаще всего подлежащее стоит перед сказуемым. Итак, понятно, что одно из слов стоит в И. п., но как определить форму второго? Это Р. п. или В. п.? И снова нужно обратиться к рассуждениям. Тут не следует вырывать слова из контекста, нужно ставить вопрос напрямую от сказуемого: - «Мышь увидела (кого? что?) мышь».

Со словами в винительном падеже употребляются такие предлоги: «про», «через», «сквозь», «на».

Творительный падеж

Как правило, слова, использованные в творительном падеже, напрямую связаны со сказуемым и используются с предлогами «над» и «с». Поэтому сначала в предложении выделяют грамматическую основу, а после определяют падежную форму второстепенных членов. Однако бывает и так, что предложение может быть с неполной грамматической основой. И тут важно из контекста уловить возможное сказуемое. Например: «Белка дружит с шишкой, кошка с мышкой, а зайка с травкой».

Основа предложения «белка дружит», «кошка» и «зайка» - из контекста видно, что во всех частях этого предложение может быть использовано одно сказуемое - «дружит». Ставим от него вопрос «с кем?». На падежные вопросы отвечает слово «с мышкой» и слово «с травкой».

Предложный падеж

В этом падеже есть свои особенности: слова здесь без предлогов не употребляются. Тут также всплывают смысловые вопросы, которые нужно научиться отсеивать. Например:

- «Мальчик нарисовал (где? в чем?) в альбоме дерево».

- «Огурцы растут (где? на чем?) на грядке».

- «Волки водятся (где? в чем?) в лесах».

Вопрос всегда ставится вместе с употребленным в предложении предлогом.

Другие падежи

Помимо шести основных падежей, которые включены в школьную программу, существуют и так называемые дополнительные падежи.

- Звательный падеж, или вокатив. Как правило, эту форму используют при обращении к какому-либо человеку. Например: Аня - Им.п., а Ань - звательный. Этот падеж совсем не новообразовавшийся, и его формы сохранились издревле до сегодня в словах «Господи, Боже», «старче», «отче» и так далее.

- Количественно-отделительный, паритив, или второй родительный. Как правило, в школе все формы этого падежа относят к родительному.

- Местный, или локатив. Эту форму часто заменяют предложным падежом, однако в некоторых случаях их можно разделить. Например: «о шкафе» - о чем? и «в шкафу» - где?

- Исходный, или аблатив. В этом случае существительное обозначает место начала действия или движения и от местного выделяется лишь ударением. Например: «вышел из лесу».

Изучению этого материала в школьной программе уделяется особое внимание. И это понятно: зная тонкости взаимосвязи слов в предложении, можно быть уверенным в грамотности речи, в правильности всех окончаний. Это позволит избежать многих грубых ошибок как в разговоре, так и на письме, что очень важно в наше время образованности и великих технологий.

Падеж - это форма образования и функция слова, наделение слов определенными синтаксическими ролями в предложении, связующее звено между отдельными частями речи предложения. Другое определение падежа - это склонение слов, частей речи, характеризующееся изменением их окончаний.

Владение в совершенстве умением склонять разные части речи по падежам является отличительной чертой человека грамотного, образованного. Нередко школьная программа, детально разъясняющая падежи русского языка, забывается через несколько лет, что приводит к грубейшим ошибкам в составлении правильной структуры предложения, отчего члены предложения становятся не согласованными между собой.

Пример неправильной формы склонения слова

Чтобы понять, о чем идет речь, необходимо рассмотреть пример, показывающий некорректное использование падежной формы слова.

- Яблоки были настолько красивыми, что хотелось тут же их съесть. Их блестящая красного цвета кожица скрывала сочную мякоть, обещая поистине удивительное наслаждение вкуса.

Во втором предложении присутствует ошибка, указывающая на то, что падежи существительных в русском языке благополучно позабыты, поэтому слово «вкуса» имеет неправильное склонение.

Правильным же вариантом было бы написание предложения следующим образом:

- Их блестящая красного цвета кожица скрывала сочную мякоть, обещая поистине удивительное наслаждение (чем?) вкусом.

Сколько падежей в русском языке, столько и форм изменения окончаний слов, определяющих правильное употребление не только падежной формы, но и числа, рода.

Интересно, какой процент взрослых людей, не связанных с писательской, редакционной, образовательной или научной деятельностью, помнит, сколько падежей в русском языке?

Неутешительные результаты Тотального диктанта, проведенного в этом году, оставляют желать лучшего, показывая недостаточный уровень грамотности большей части населения. Всего лишь 2% всех участников написали его без единой ошибки, получив заслуженную «пятерку».

Наибольшее количество ошибок было выявлено в расстановке пунктуационных знаков, а не в правильности орфографического написания слов, что делает результаты не такими уж и плачевными. С правильностью написания слов люди особых проблем не испытывают.

А для корректного склонения их в предложении стоит вспомнить названия падежей, а также, на какие вопросы отвечает слово в каждой конкретно падежной форме. Кстати, число падежей в русском языке равно шести.

Краткая характеристика падежей

Именительный падеж чаще всего характеризует подлежащее или другие главные части предложения. Он единственный всегда употребляется без предлогов.

Родительный падеж характеризует принадлежность или родство, иногда другие взаимоотношения.

Дательный падеж определяет точку, символизирующую окончание действия.

Винительный падеж является обозначением непосредственного объекта действия.

Творительный падеж обозначает инструмент, с помощью которого совершается действие.

Предложный падеж употребляется только с предлогами, обозначает место действия или указывает на объект. Некоторые лингвисты склонны разделять предложный падеж на два вида:

- изъяснительный, отвечающий на вопросы «о ком?», «о чем?» (характеризующий предмет мыслительной деятельности, рассказа, повествования);

- местный, отвечающий на вопрос «где?» (непосредственно местность или час происходящего действия).

Но в современной образовательной науке все же принято выделять шесть основных падежей.

Существуют падежи русского языка прилагательных и имен существительных. Склонение слов применяется как для единственного, так и для множественного числа.

Падежи русского языка существительных

Существительное - это часть речи, обозначающая название объектов, выступающая в предложении в качестве подлежащего или дополнения, отвечающая на вопрос «кто?» или «что?».

Многообразие способов склонения слов делает сложным для восприятия иностранцами многогранный и богатый русский язык. Падежи имен существительных склоняют слово, изменяя его окончание.

Падежные формы существительных могут изменять окончания, отвечая на вопросы:

- касательно одушевленных субъектов - «кого?», «кому?»;

- неодушевленных предметов - «что?», «чего?».

Падежи | Вопросы | Примеры изменения окончаний | Предлоги |

Именительный | Мальчик(), мяч() | ||

Родительный | Кого? Чего? | Мальчик(а), мяч(а) | |

Дательный | Кому? Чему? | Мальчик(у), мяч(у) | |

Винительный | Кого? Что? | Мальчик(а), мяч() | На, за, через, про |

Творительный | Мальчик(ом), мяч(ом) | За, под, над, перед, с |

|

Предложный | О ком? О чем? | Мальчик(е), мяч(е) | О, на, в, об, при, обо |

Несклоняемые существительные

Существуют имена существительные, употребляемые в любом падеже без склонения окончаний и не образующие множественного числа. Это слова:

- кенгуру, такси, метро, фламинго;

- некоторые собственные имена иностранного происхождения (Данте, Осло, Шоу, Дюма);

- нарицательные иностранные существительные (мадам, миссис, мадемуазель);

- русские и украинские фамилии (Долгих, Седых, Грищенко, Стецько);

- сложные аббревиатуры (США, СССР, ФБР);

- фамилии женщин, обозначающие объекты мужского пола (Алиса Жук, Мария Кроль).

Изменение прилагательных

Имена прилагательные - самостоятельная часть речи, обозначающая признаки и характеристики объекта, отвечающая на вопросы «какая?», «какой?», «какие?». В предложении выступает в роли определения, иногда сказуемого.

Так же как существительное, склоняется по падежам путем изменения окончаний. Примеры приведены в таблице.

Падежи | Вопросы |

| Предлоги |

Именительный | |||

Родительный | Кого? Чего? | Добр(ого) | От, без, у, до, возле, для, вокруг |

Дательный | Кому? Чему? | Добр(ому) | |

Винительный | Кого? Что? | Добр(ого) | На, за, через, про |

Творительный | За, под, над, перед, с |

||

Предложный | О ком? О чем? | О, на, в, об, при, обо |

Не склоняемые по падежам прилагательные

Падежи русского языка способны изменять все имена прилагательные, если они не представлены в краткой форме, отвечая на вопрос «каков?». Данные прилагательные в предложении выступают в роли сказуемого и не склоняются. Например: Он умен.

Падежи множественного числа

Имена существительные и прилагательные могут быть в единственном и множественном числе, что также отражают падежи русского языка.

Множественное число образуется путем изменения окончания, склонения слов в зависимости от вопроса, на который отвечает падежная форма, с помощью таких же предлогов или без них.

Падежи | Вопросы | Примеры изменения окончаний имен существительных | Примеры изменения окончаний имен прилагательных | Предлоги |

Именительный | Мальчик(и), мяч(и) | Добр(ые), красн(ые) | ||

Родительный | Кого? Чего? | Мальчик(ов), мяч(ей) | Добр(ых), красн(ых) | От, без, у, до, возле, для, вокруг |

Дательный | Кому? Чему? | Мальчик(ам), мяч(ам) | Добр(ым), красн(ым) | |

Винительный | Кого? Что? | Мальчик(ов), мяч(и) | Добр(ых), красн(ые) | На, за, через, про |

Творительный | Мальчик(ами), мяч(ами) | Добр(ыми), красн(ыми) | За, под, над, перед, с |

|

Предложный | О ком? О чем? | Мальчик(ах), мяч(ах) | Добр(ых), красн(ых) | О, на, в, об, при, обо |

Особенности родительного и винительного падежей

У некоторых людей вызывают затруднение и некую путаницу два падежа с одинаковыми, казалось бы, вопросами, на которые отвечает склоняемое слово: родительный падеж и вопрос «кого?», и винительный падеж с вопросом «кого?».

Для легкости понимания следует запомнить, что в родительном падеже склоняемое слово отвечает на следующие вопросы:

- на вечеринке не было «кого?» (Павла), «чего?» (шампанского);

- в магазине не было «кого?» (продавца), «чего?» (хлеба);

- в тюремной камере не оказалось «кого?» (заключенного), «чего?» (кровати).

То есть падеж указывает на принадлежность объекта, делая акцент на само событие, а не на предмет.

В винительном же падеже эти же словосочетания звучали бы следующим образом:

- на вечеринку доставили «кого?» (Павла), «что?» (шампанское);

- в магазин не привезли «кого?» (продавца) «что?» (хлеб);

- в тюремной камере не обнаружили «кого?» (заключенного) «что?» (кровать).

Падеж указывает непосредственно на объект, вокруг которого совершается действие.

Умение правильно склонять различные части речи по падежам, числу, роду является отличительной чертой человека умного, грамотного, высоко оценивающего русский язык и его основные правила. Стремление к познанию, повторению и совершенствованию знаний является отличительной чертой высокоинтеллектуальной личности, способной к самоорганизации.